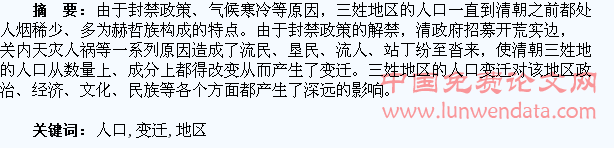

(一)三姓区域建制与所辖范围

三姓区域历史悠久,早在渤海国时期就在此设立得理府。辽朝著名的五国部五国头城――越里吉部就驻于此地。清1665年建筑三姓城,1714年设立三姓协领衙门,1733年添设副都统,沿用赫哲三姓为建制的名字,直到1905年改设依兰府。

三姓区域所辖的范围广阔,“三姓副都统管辖黑龙江下游、松花江中下游、乌苏里江以东,包含库页岛、鄂霍次克海范围的广大区域,是吉林将军辖区中最大的一个副都统。”[1]

(二)清朝之前三姓区域的原住人口

三姓区域虽然土质肥沃,但自古却是人口稀有之地。“由唐虞至明末命为洪荒年代。伊时荒山满野,遍地荆榛子,冬冰夏虻,不适于居住,纵有少数游牧之人,行踪至未必。”[2]明朝中期,因为御姐真纷纷从三姓南迁,使该区域人烟稀有,野兽、鱼类资源渐丰厚,吸引着赫哲族先民,以至其纷纷迁徙到该处,并渐渐在三姓区域沿江而居,成为该区域原住民。

明朝时在三姓区域曾有25个卫所设立,驻保卫所的站丁,一般为来自山东、河南的汉族,人口寥寥。

2、清朝前期三姓区域人口的迁入

(一)三姓赫哲

1645年,清朝为了招抚索车部,从下江秦德利区域,选派200名赫哲族到三姓区域充当驻兵,开启了此地人口之繁衍的节奏。清初,“松花江中游胡尔哈河(今牡丹江)口、汤旺河口顺流而下玛那哈地方及胡尔哈河正东倭和地方分别有赫哲人数十户或百余户居住。”[3]1714年清朝政府又从该区域打牲部挑选披甲200人,编为正黄、正白、正红、正蓝四旗,统编为“伊车满洲”。编赫哲族舒穆鲁、葛依克勒、卢业勒、胡什哈里四姓的族长为世管佐领,设佐领、防御、骁骑校各4人。后来胡氏赫哲一族迁徙至宁古塔,因此剩下舒、葛、卢三姓赫哲族居住于此,故名依兰哈拉即赫哲语三姓之意。三姓区域人口数目虽然渐渐增多,但对比松花江上游区域人口还是稀有,且人口成分多为迁来的赫哲族与由清廷选派的八旗官兵。

(二)流人的发配

清朝前期三姓区域还包含关内流人。早在清初,为了加大统治,清朝政府对反清复明的常识分子与思想活跃的江南汉族地主实行残酷的打击政策。这类常识分子重则加以处死,轻则被发配到东北苦寒之地,大多数被流放到宁古塔、三姓区域,这类区域渐渐成为流人的戍所。

1713年,康熙下令“发遣人犯,中止发齐齐哈尔、黑龙江等处,俱著发三姓地方”[4]为奴。

(三)站丁的戍守

清初时期,在赫哲族所居的三姓区域就有少量站丁的分布“自吉林至瑷珲间,设置十九处驿站,可直接通至黑龙江北岸的额苏里屯。每驿站额站丁并拨什库三十名,他们战时实行战勤,平常耕地自给。”这类站丁由于跟随吴三桂入滇,在平定“三藩之乱”后,遭到惩治被发配至三姓区域充当站丁。

清朝前期严格实行的包含三姓区域在内的东北封禁政策,“禁止无业流民在彼栖处。由宁古塔至三姓、珲春,由拉林、阿勒楚喀至三姓各路,禁止无票之人行走,不论旗人与家奴之女,皆不能嫁与民人。”[5]但私闯关隘去东北逃生的流民依旧屡禁不止,他们长途跋涉深入关外,远至三姓区域的流民愈加多。

3、清朝后期三姓区域人口的迁入

(一)流民的迁入

进入清末,关内北方各省战乱连年,自然灾害频发。“山东、河北、河南三省自1823年至1911年的88年间,就有7400多个县次遭受各种自然灾害,其中山东、河北两省就有67万多个村庄。”[6]同时这类区域人口密度高,地狭人稠,劳动力过剩,存活困难。以山东为例,1840年人口已达到31987566人[7],更导致了民不聊生的境地。赫哲族所在的三姓区域拥有优质的黑土地和丰厚的物产资源,正合适处于流离失所、无处安家的流民投奔。因此为了谋求存活,关内贫民与破产手工业者,把眼光投向三姓区域,纷纷外移。

(二)垦民的迁入

因为清政府长期实行东北封禁政策,因而导致东北区域人烟稀有、防务空虚。三姓区域赫哲族居多,因为其是典型的渔猎民族,生产的特征决定了居住上表现出显著的流动性和分散性,一直没形成较大的民族聚居区部落。因此这就给沙俄侵略一个可乘之机。鸦片战争之后,沙俄多次侵犯三姓区域,骚扰民众。为此,吉林和黑龙江将军多次请奏,但清朝政府却视而不见,依旧“隐忍避免,听客所为”[8]。在这样的情况下,沙俄侵略的脚步加快。因此开放东北边疆,招民垦殖,以实边防,成为当务之急;而赫哲族所在的三姓区域即成为重中之重。“惟珲春近期,惟三姓最危。”[9]三姓区域“东北直接俄境,边防同为吃重……以期绥靖地方,震慑强敌”[10]。因此,清政府从1880年开始,在东北边疆开始逐步推行“移民实边”政策,并委任三品大臣吴大?、吉林将军铭安督办三姓区域的移民防务。为了吸引垦民开发三姓区域,“光绪七年(1881年)开辟了宁古塔至三姓的驿道,并积极征调当地的赫哲士勇戍守”[11]。于是,关内北方各省流民很多涌入东北,深入到东北边疆三姓区域的也渐渐增多。原本荒芜的三姓区域渐渐被开垦良田,“1894年,吉林三姓江北五站招民承领陆续垦成熟地二万二千三百一十七垧多,生荒一万九千八百八十余垧”[12]。

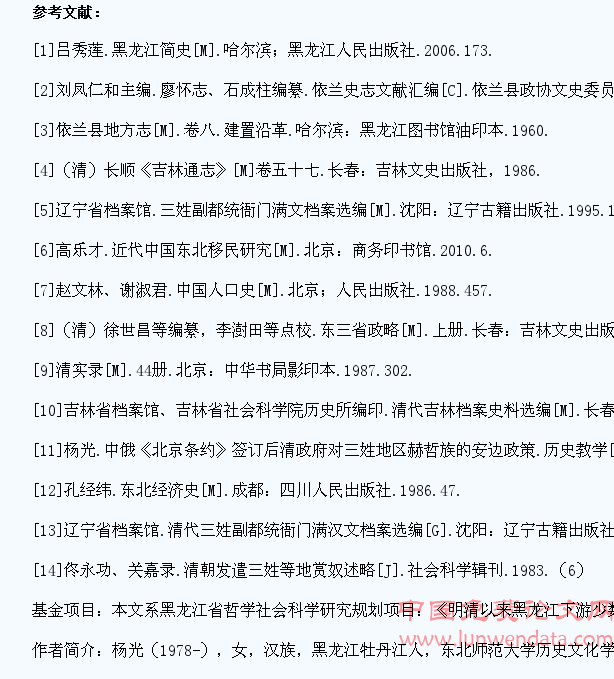

(三)流人入官庄

清朝时期,三姓区域有不少发配而来的流人。这类发配到苦寒之地的流人一般都成为披甲人之奴。乾隆二年(1737年),清政府将发配至东北他处的流人迁移到三姓区域,并使其并入官庄种田。“将从京城移来籍没入官之人及从宁古塔、伯都纳移来安插之人犯、赏奴与当地赏奴等,一并俱令入官庄……令其种田,四十五年又将当地无主之五十包衣入官庄,添设五个官庄……令其种田。”[13]这类三姓区域的流人大多数成为官庄的种田人或者是苦劳役,伴随流人的不断增多加快了该区域人口变迁的节奏。 综上所述,清朝是三姓区域人口发生变动最为激烈的时期,出现了人口变迁的社会现象。人口变迁给该区域带来了一流的生产工具和生产技术,促进社会经济的进一步进步;人口变迁所带来的一流的思想和风范提升了当地民众的思想素质,频繁的族际通婚,则提升了民族体质、加大了民族融合。因此清朝时期的人口变迁对三姓区域的社会、经济、文化等方面都具备肯定的积极影响。